近年,以开放包容为底色的古都洛阳,敞开胸怀拥抱世界,持续推进转型发展高质量发展,发展的“含新量”“含金量”“含绿量”不断提升,在新的历史坐标上实现突破和蝶变。

屡获佳绩,综合实力持续增强

今年以来,一个个好消息接踵而至,让古都洛阳一次又一次备受瞩目——

人民文旅研究院发布《全国重点旅游城市文旅传播指数榜》(4月),洛阳市位居榜首,武汉市、上海市分列第二、第三位,成为“一朵花一个节带火一座城”的最新注脚。

得益于在生态、文旅、城建等诸多领域的持续发力,在全国城市休闲和旅游竞争力“名列前茅30城”名单中,洛阳排第19名,为我省唯一上榜城市。

在国家创新型城市创新能力指数排名中,洛阳居全国第37位,较2019年上升7位,显示了副中心城市的“创新作为”。

在2021全国城市传播百强榜中,洛阳在地级市中名列第6;2020年,洛阳首次进入地级城市海外网络传播力排行榜前十名;《2019年度中国古都城市国际化水平评估报告》显示,洛阳城市美誉度位列全国第4,标志着“古今辉映、诗和远方”的美美与共、声名远扬。

跻身不同领域排行榜前列,是去年以来我市统筹推进疫情防控和经济社会发展,千方百计应对疫情带来的严重冲击,持续推进转型发展高质量发展,全面落实洛阳都市圈建设任务,较早实现经济急刹车后的快速重启,经济社会发展呈现乘风破浪、行稳致远良好态势的优异“答卷”。

频频“出圈”,在传承创新中坚定文化自信

龙门石窟真人版《帝后礼佛图》让千年国宝“穿越归来”,相关信息全网阅读量达1.6亿次;在隋唐洛阳城国家遗址公园,唐代名画《捣练图》通过真人演绎实现情景复原,全网100多万名网友在线观看;以牡丹元素汉服为载体,以沉睡千年的出土陶俑为原型,融合《洛神赋图》《簪花仕女图》中的生活场景打造牡丹霓裳装束复原秀,让历史文化款款“走来”……

本月落幕的第39届中国洛阳牡丹文化节,现象级文化产品频频涌现,热点话题接连冲上热搜,古都洛阳频频“出圈”。人们在转发、点赞的同时,一种文化自豪感油然而生。

文化优势是洛阳最深厚、最持久、最具核心竞争力的优势。近年,我市站在文化自信的高度,坚持保护固态、传承活态、发展业态,加快构建文化传承创新体系,持续抓好文化旅游资源转化,做好传统文化的现代表达、河洛文化的国际表达。

2020年央视中秋晚会、第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖、全国石窟寺保护与考古工作座谈会等国家级重大文化活动在洛举办,“两节一会一论坛”影响力持续提升;隋唐大运河国家文化公园、大谷关客家小镇等项目顺利推进,二里头遗址申遗全面启动,洛阳成功获评首批国家文化和旅游消费示范城市、中国夜游名城等,城市知名度、美誉度、吸引力大幅提升。

步履铿锵,迈向现代化强市建设新征程

当转型发展高质量发展步入“快车道”,洛阳的脚步尤显矫健铿锵。

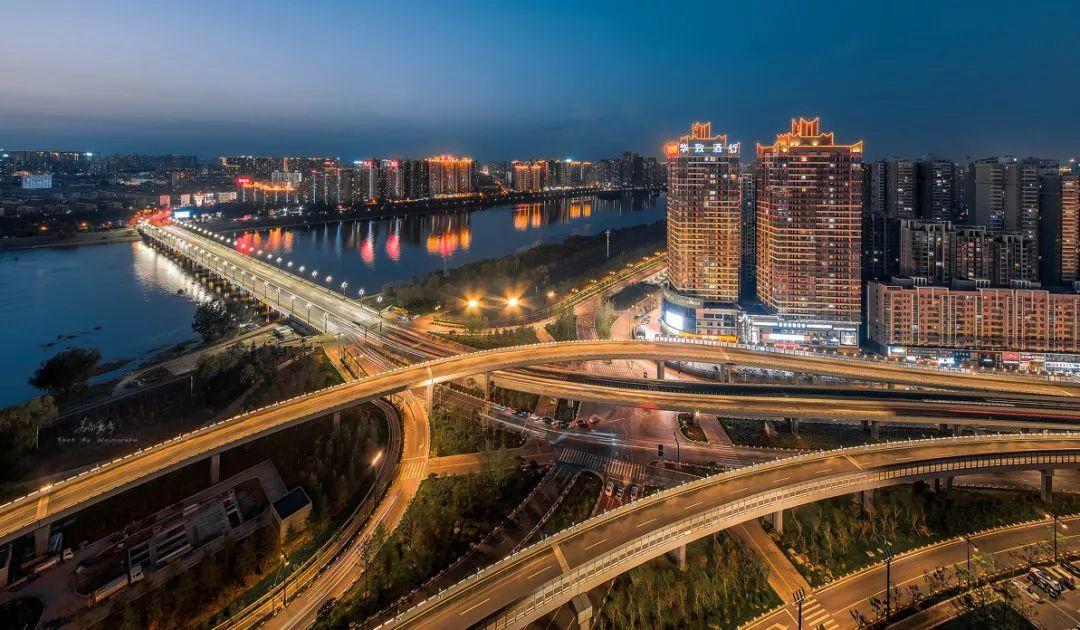

“十三五”以来,我市生产总值先后迈上4000亿元、5000亿元两大台阶,主要经济指标增速稳居全省第一方阵。城乡综合承载力今非昔比,一批重大基础设施和公共服务设施建成投用,全市城镇化率超60%。创新是洛阳的金质名片,我市创新主体、创新平台较“十二五”末实现“双倍增”,省部级科研院所、国家级创新平台均占全省的1/3,国产航母等一系列大国重器闪耀洛阳创新力量。“立交时代”“快速路时代”“地铁时代”梦想照进现实,“十字+环线”骨干路网架构初具,洛阳正从交通节点城市向全国重要综合交通枢纽城市迈进……

面向未来,洛阳都市圈建设全面启动,“十四五”规划开局,新征程的战鼓已经擂响。黄河流域生态保护和高质量发展、中部地区崛起、郑洛西高质量发展合作带等重大战略叠加,洛阳正沐浴着新时代的春风,把都市圈建设作为主战场主抓手主平台,全力打造场域载体“强磁场”,不断厚植优势,加快补齐短板,持续强化辐射带动,在融入大格局中实现大发展,奋力开启社会主义现代化强市建设新征程!

来源:潇湘晨报

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。